カメラノイズと温度のチュートリアル

Please Wait

カメラのノイズと温度

概要

カメラの購入時に重要となるのは、冷却センサが必要かどうかの判断です。一般的な多くの用途では信号レベルが高いために、冷却は必要ではありません。 しかし低光量の状況下では長い露出時間が必要なため、ほとんどの場合冷却タイプがメリットをもたらします。 下に掲載しているチュートリアルでは以下の経験則を証明しています。1秒未満の露出時間にはほとんどの場合、標準(非冷却)のカメラが適当で、1秒以上の露出時間では冷却タイプが有効です。5秒以上の 露出時間には冷却タイプをお勧めします。また、10秒以上の露出時間では通常冷却タイプが必要となります。 どちらの用途か迷う場合には、下記チュートリアルに記載されている計算式を用いて信号レベルならびにノイズ値をお求めになることをお勧めします。 下記では当社の1.4メガピクセルカメラの仕様を用いた計算例を示しています。ご不明な場合は当社までご相談ください。

ノイズの原因

カメラ画像のノイズの原因は、照明が安定して均一であると仮定すると、測定信号の空間的・時間的バラツキの積み重ねであると言えます。 ノイズには複数の要因があります:

- ダークショットノイズ (σD): 暗電流とは、カメラに全く光子が入射しない状況でも流れている電流です。 熱によって引き起こされる現象で、シリコン製のチップから自然発生的に起こる電子(価電子は熱によって伝導バンドに励起されます)によるものです。 露光中に取得される暗電子の量のバラツキがダークショットノイズです。 表1でみられるように、この数値は信号レベルには依存しませんが、センサ温度には依存します。

- 読取りノイズ(σR): これは電子信号を生成する際に発生するノイズです。センサの設計が引き起こすノイズですが、カメラの電子部品の設計の影響も受けます。このノイズは、信号レベルやセンサ温度には影響を受けず、CCDピクセルクロックレートが高速になると大きくなります。

- フォトンショットノイズ (σS): フォトンショットノイズは、光子がピクセルに達する際に起こる統計的ノイズです。 フォトンの測定はポアソン統計に従うため、フォトンショットノイズは、測定される信号レベルに依存します。 なお、センサ温度には依存しません。

- 固定パターンノイズ (σF): このノイズは、ピクセルの空間的な不均一性が原因で、信号レベルやセンサ温度には無関係です。 なお、固定パターンノイズは、下記の説明においては考慮に入れないこととします。このノイズはここで販売されるCCDカメラにはあまり関係のないノイズですが、サイエンス用よりも低グレードの他のセンサを検討する上では必要となる場合があります。

有効ノイズの総量

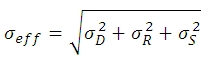

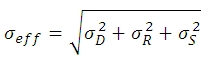

1個のピクセルあたりの有効ノイズの総量とは、上記のノイズの求積法による和です。

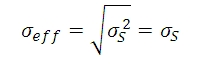

ここでは、σDがダークショットノイズ、 σRが読取りノイズ (CCD ICX285ALを使用しているサイエンス用レベルのカメラでの典型値は10 e-未満ですが、このチュートリアルでは、10 e-であると仮定します)、そしてσS がフォトンショットノイズです。 σS>>≫σD であり、σS>>σRである時、下記の数式で近似的にσeffが求められます:

繰り返しますが、ここでは固定パターンノイズは考慮に入れません。そしてこのことはサイエンス用のCCDを考える上では妥当かもしれませんが、サイエンス用よりもグレードの低いセンサでは、考慮に入れなければならない場合もあると考えます。

| Temperature | Dark Current (ID) |

|---|---|

| -20 °C | 0.1 e-/(s•pixel) |

| 0 °C | 1 e-/(s•pixel) |

| 25 °C | 5 e-/(s•pixel) |

Click to Enlarge

図1: 3つのセンサ温度において、露出時間の変化にともなうダークショットノイズと読取りノイズの変化を示したグラフです。 このグラフではxy軸はともに対数目盛です。5 sのところで縦に点線が引かれていますが、これは文章内の数式例での数値です。

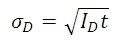

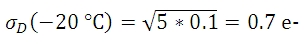

ダークショットノイズとセンサ温度

上述のように、暗電流は熱によって生じるため、センサを冷却することで低減できます。表1は、CCDセンサを用いたカメラ(サンプル)の暗電流の典型値を示しています。暗電流は自然発生した電子によって起こるので、単純に電子の数を「数える」ことで測定されます。 電子のカウントはポワソン統計に従うため、暗電流 IDが引き起こすノイズは、露出中に蓄積する暗電子の数の平方根に比例します。 既知の露出において、ダークショットノイズ σDは、表1に記載のある IDの値 (既知の温度に対応した数値) と露出時間t(秒)の積の平方根となります。

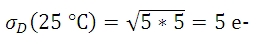

暗電流は、温度の低下に伴って減少するので、これに関連したノイズはカメラの冷却で低減できます。 例えば露出時間が5秒であるとき、表で示される3つのセンサ温度でのダークショットノイズレベルは下記の数式で得られます。

図1はプロット図で、表1の3つの温度における露出時間とダークショットノイズの関係を表し、露出時間が増えるにつれてダークショットノイズが増大することがわかります。 図1には、読取りノイズの上限も示されています。

フォトンショットノイズがダークショットノイズと比較して十分に大きければ、ノイズに対する影響という意味では冷却がもたらすメリットは小さく、そのような条件でもカメラは十分に機能します。

フォトンショットノイズ

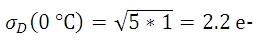

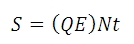

量子効率がQEのセンサの各ピクセルに入射する光量子束密度(フォトン/秒)がNであるとして、露出時間がt秒のときに生成される「信号」の電子の数がSとすると

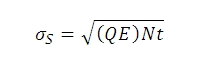

Sから、フォトンショットノイズ σSは下記の数式で求められます:

計算例(当社の1.4メガピクセルカメラを使用)

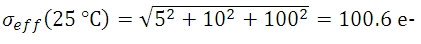

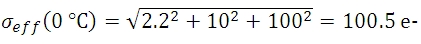

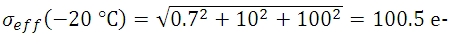

光量子束密度と量子効率が十分に高い値で、露出時間が5秒の時にピクセルに蓄積される信号 S の数が10,000 e-であれば、予測されるショットノイズの値 σSは、10,000の平方根または100 e-となります。 読取りノイズは10 e-です (露出時間に依存しません)。 露出時間が5秒で、センサ温度が25、 0、 -25 °Cであるとき、ダークショットノイズは数式(4)によって得られます。 有効ノイズは下記のとおりです:

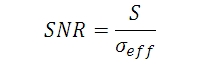

信号対雑音比(SNR)は、画像品質を示す便利な性能指数で、下記の通り見積もられます:

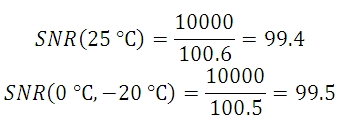

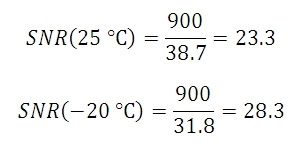

数式7から3つのセンサ温度におけるSNRの値は下記の数式であらわすことができます:

この例でわかるように、室温では非冷却タイプカメラの代わりに冷却型タイプを使うメリットはほとんどなく、この例ではフォトンショットノイズが主なノイズの原因となっています。 このような条件では、当社の標準タイプのパッケージのカメラは十分な性能を発揮することが予測されます。

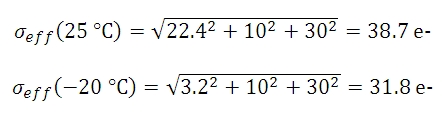

しかし、光量が低いために1個のピクセルあたり900 e-の数値を達成する上で100秒の露出時間が必要な時には、ショットノイズは30 e-となります。 予測されるダークショットノイズは25 °Cで22.4 e- となり、一方で-20 °C でのダークショットノイズは3.2 e-となります。 有効な総ノイズ量は下記の数式で示すことができます。

数式8からSNR値が下記であることが導出できます。

| Exposure | Camera Recommendation |

|---|---|

| < 1 s | Standard Non-Cooled Camera Generally Sufficient |

| 1 s to 5 s | Cooled Camera Could Be Helpful |

| 5 s to 10 s | Cooled Camera Recommended |

| > 10 s | Cooled Camera Usually Required |

この例では25 °Cのセンサにおけるダークショットノイズの総ノイズ量に対する影響は、-25 °Cのセンサよりも大きくなっています。 用途によって許容されるノイズ量は変化しますが、場合によっては冷却型カメラの方が有効な場合があります。

図2 は、3つの異なるセンサ温度でのダークショットノイズをはじめとした様々なノイズの要素の変化をプロットで表していますが、3種類の光量子束密度において、露出時間を変化させて比較しています。 このプロットを見ると、ダークショットノイズは総ノイズ量に大きく影響していませんが、信号レベルが低いとき(そしてその結果として露出時間が長い場合)は例外です。 図においては、計算で使われれる光量子束密度が示されていますが、各用途において冷却モデルのカメラを使用するか否かの判断では、正確な光量子束密度の値は必要ではありません。 図2をご参照いただければ、露出時間に対する数値的な目安がわかるようになっており、露出時間の予測がつけば冷却モデルのカメラが必要であるかどうかがわかります。その概要は表2にまとめてあります。 ノイズの主な原因が読取りノイズだと判明した場合、読取りノイズを低くするために、より低い20 MHzのCCDピクセルクロック速度でカメラを動作することを推奨します。

図2: 3つの光量子束密度で、露出時間を変化させた場合の総ノイズ量(すべてのノイズ源からの合計)の推移を図示しています。(a) 低い光量子束密度(b)中程度の光量子束密度 (c) 高い光量子束密度 (c)では、露出時間が約20秒を超えると、信号電子とフォトンショットノイズが飽和状態になっています。これは、この露出時間に対応する入射光子レベルに対してピクセルが飽和状態に達するためです。 この計算では、量子効率は60% としています。 なお、これらのプロット図ではxy軸で対数目盛を使っていることにご注意ください。

その他の考慮すべき点

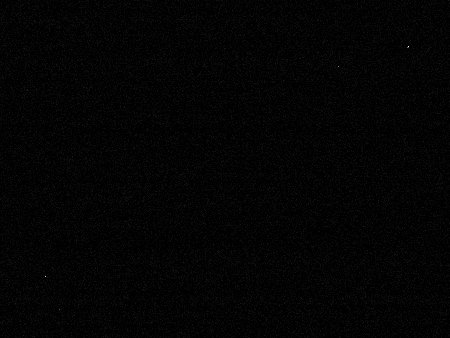

ノイズの総量に対してダークショットノイズが大きく影響を与えない場合でも露出時間が長いときには、熱電対冷却を検討する必要があります。これはホットピクセルの影響を低減する一助となるからです。 ホットピクセルは、露出時間が長いときに、「星」のようなパターンの原因となります。 図3 では、その「星」のようなパターンが示されていますが、ここでは露出時間が10秒のときにTEC冷却素子を用いた場合と用いない場合を比較しています。

(a)

(b)

図3: この画像ではホットピクセルが引き起こした「星」のようなパターンを(a)標準タイプの非冷却モデルのカメラおよび (b) -20 °Cに冷却したカメラで比較しています。いずれも露出時間は10秒で、利得は32 dB です(ホットピクセルがはっきりと見えるように利得を調整しました)。 なお、ここで示されている画像は、フル解像度の16 bit画像から切り取ったものです。 フルサイズの16 bit画像を見るにはこちらからダウンロードしてください。 この画像は無料でダウンロードが可能なImageJなどでご覧いただくことができます。

| Posted Comments: | |

jun ikeda

(posted 2023-11-14 16:26:13.897) 御社製品のユーザでもありますが、今回はチュートリアルの内容について質問させてください。

https://www.thorlabs.co.jp/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=10773

このページにこのような式があります。

s = √((QE)Nt) (6)

私の知識では、ここでポアソン分布に従うのはピクセルに達するフォトン数なので、式(6)左辺のフォトンショットノイズは、量子効率(QE)反映後の電子数の平方根ではなく、QE反映前のフォトン数の平方根から求めるべきなのではないかと思うのですがいかがでしょうか?

式に書くと以下になります。

σs = (QE) √(Nt)

お手間をおかけして申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。 cdolbashian

(posted 2023-12-11 09:06:17.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I see that you are unsure whether or not the Shot noise in our tutorial (above) is correctly calculated. You propose that the Quantum Efficiency should not be taken under the square root. As the generated photocurrent is derived from the conversion of light to current via the QE of the sensor, we must include the square root under the square root in order to properly calculate the shot noise. I have contacted you directly to discuss this, as well as sharing some literature sources, in which we referenced when writing this article. I have reached out to you directly to discuss your concerns. |

Products Home

Products Home

カメラノイズチュートリアル

カメラノイズチュートリアル